L'athéisme, religion des puissants

L’athéisme peut-il être moral? Certainement. Peut-il fonder une morale? Moins certain, car l’athéisme porte en lui-même les semences de la négation de toute moralité.

La question que cet essai pose n’est pas celle de l’éthique, mais de la moralité, d’une moralité viscérale, existentielle. Devant des actes éminemment répréhensibles, par exemple le viol d’un enfant ou le parjure, quelle est la réaction spontanée des gens. Vont-ils s’exclamer : « Cela n’obéit à aucune éthique! » Ne vont-ils pas plutôt s’écrier : « C’est immoral! » C’est à ce langage moral spontané auquel cet essai veut se mouler, non aux propositions d’un discours éthique essentiellement cérébral.

La morale est organiquement incrustée dans les êtres. Qu’on soit athée ou croyant ne change rien à ce donné fondamental. Par contre, la foi, qu’elle soit chrétienne ou autre, encourage l’affirmation et l’intensification d’une pratique morale. C’est la dynamique de l’appel vers la sainteté, à laquelle Henri Bergson associait sa notion de morale « ouverte », en distinction de la morale « close » des habitudes et pratiques mécaniques des groupes sociaux.

Jusqu’à notre époque contemporaine d’athéisme diffus, ce mouvement vers une morale ouverte, une morale sculptée par le remords plutôt que par la honte, ce mouvement était propulsé par la foi religieuse. Or, l’athéisme introduit un frein à ce mouvement, plus encore, il le mine et le corrompt. C’est pourquoi Albert Camus, un des hérauts de l’athéisme au XXe siècle, pose la question dans son roman La Peste : « Peut-on être un saint sans Dieu, c'est le seul problème concret que je connaisse aujourd'hui. »

La réponse à cette question est loin d’être évidente. Un siècle plus tôt, Dostoievski lui opposait déjà un « non » catégorique : « Si Dieu n’existe pas, tout est permis, » a-t-il écrit, voulant dire plus précisément que sans Dieu, le pire est permis.

Comment fonder une morale?

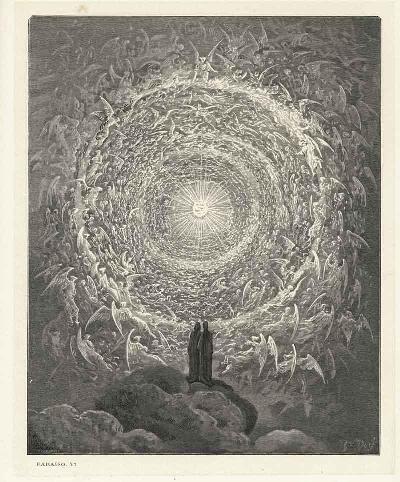

Le christianisme et toutes les grandes spiritualités ont ancré la morale dans un absolu au-delà du monde, qu’il s’agisse de Dieu, Allah ou Brahmane. Même le bouddhisme, qui professe un athéisme apparent, affirme la nécessité de l’impératif moral en l’enracinant dans le Dharma, l’ordre du cosmos.

Les athées n’échappent pas à ce besoin de fondement. Un de leurs prophètes les plus articulés, le biologiste Richard Dawkins, explique l’émergence de la morale par l’évolution biologique, où les gènes humains ont réussi, dans un long labeur de coopération, à développer une génétique de l’altruisme, ce que Dawkins interprète comme un égoïsme éclairé.

Voilà un changement de cap plutôt saugrenu quand on se rappelle que l’évolutionnisme nous a seriné l’idée que l’évolution était le terrain de survie du mieux adapté. J’insiste : le mieux adapté, c’est-à-dire l’organisme le plus coopératif et altruiste, peut-être, mais souvent le plus concurrentiel et, au besoin, le plus violent. L’évolutionnisme est un couteau à deux tranchants.

Un autre athée de premier plan, et matérialiste radical comme Dawkins, le philosophe Michel Onfray propose une « éthique sans morale », créant un cocktail inattendu qui allie stoïcisme et épicurisme. Nous avons affaire ici à une version mise à jour de Nietzsche qui fonde la morale – pardon, l’éthique – sur la Vie, ce qu’Onfray appelle la pulsion de vie, en distinction de la pulsion de mort. « L’épicurisme est un atomisme matérialiste, ce que n’est pas le stoïcisme, qui renvoie à une autre physique que je qualifierais de vitaliste, dit Onfray dans une entrevue accordée à Philosophie magazine. Mais l’un et l’autre proposent des arts de vivre assez semblables : maîtriser les passions et faire triompher la raison, vouloir sa vie et ne pas être voulu par elle, vivre à propos et mourir sans crainte, préférer la construction de l’être à la passion de l’avoir, activer un volontarisme sur ce qui dépend de nous (les représentations) et consentir à ce qui n’en dépend pas (les faits). »

Avec Onfray, nous avons davantage affaire à un code de « vertus », dans le sens antique de « virtu », caractéristique de l’ancienne aristocratie, plutôt qu’à un impératif moral. Comme chez Nietzsche, tout est tourné vers l’affirmation de l’individu « noble », dédaigneux des choses basses et de la mort, et non du saint.

Avec Onfray, nous avons davantage affaire à un code de « vertus », dans le sens antique de « virtu », caractéristique de l’ancienne aristocratie, plutôt qu’à un impératif moral. Comme chez Nietzsche, tout est tourné vers l’affirmation de l’individu « noble », dédaigneux des choses basses et de la mort, et non du saint.

De tels fondements soulèvent inévitablement l’objection d’un relativisme incontournable. En quoi l’évolution biologique peut-elle légitimement fonder la morale? Au lieu d’un absolu divin ou cosmique, on l’enracine plutôt dans la nature physique et son évolution. La question s’impose : en quoi cette loi génétique est-moralement contraignante? Elle tranche autant du côté altruiste que du côté égoïste et elle relève plus de la propension que de l’impératif. Notre génétique nous prédispose au « bien »? Bravo. Elle nous prédispose aussi bien au « mal ». Tant pis. Quel critère permet de décider? Si ce « conditionnement » génétique ne fait pas notre affaire, ne suffit-il pas d’en changer?

Ces deux versions d’athéisme négligent deux composantes cruciales de toute morale : le remords (qui agit après une action malveillante) et le frein de conscience (qui agit avant). À partir d’une éthique, ce dont tous les groupes humains se dotent, on peut certainement expliquer la « honte », ce stigmate attaché à la désapprobation sociale devant un geste répréhensible. Mais comment expliquer la morsure très particulière du remords qui peut gruger et torturer un être même en l’absence de toute désapprobation sociale. Le Gène (majuscule!) peut-il en rendre compte? Quant à la Vie (autre majuscule), peut-être le peut-elle, mais comment une notion, dans ce cas-ci strictement biologique, peut-elle susciter des expériences éminemment spirituelles et morales comme le remords et le frein de conscience.

Les notions de remords et de frein moral suscitent un autre duo : l’inné et l’acquis. Si elle est acquise, résultant d’un conditionnement social, la conscience morale ne se distingue pas d’un quelconque code de déontologie, un corpus de règles qu’un groupe se donne pour assurer sa cohésion. Un tel code peut certainement susciter la honte, mais certainement pas le remords. Il ne peut non plus en aucune façon justifier l’objection de conscience, ou la désobéissance civile, surtout si ces oppositions atteignent à l’héroïsme et opposent un individu solitaire à un groupe majoritaire.

Par contre, si on admet que la conscience morale est innée, le remords trouve une explication évidente. Chez une personne dont la moralité n’est pas dévoyée, le remords témoigne d’une dissonance intérieure aiguë qui résulte d’une contradiction flagrante entre un acte répréhensible en soi et un ordre inhérent des relations humaines.

Or, un code de déontologie n’a pas vraiment besoin d’un quelconque ancrage métaphysique. C’est l’impératif du groupe qui prévaut, un point c’est tout, et seule compte la honte. Mais un ordre moral appelle un ancrage métaphysique dans un ordre absolu supérieur.

Bien des gens de bonne volonté disent que ces questions d’ordre métaphysique ne changent rien à la validité de la question morale. Ils reconnaissent en toute bonne foi la légitimité et l’universalité de l’impératif moral. Mais ils insistent pour dire que ça ne tient en aucune façon à un quelconque crédo métaphysique. Leur position pourrait se résumer ainsi : l’être humain est mû par une contrainte au bien, cette contrainte est inhérente à la condition humaine, et ça suffit.

Et ils ont raison dans une grande mesure. Ils ont raison au plan de l’action humaine. On peut être moral… et en rester là, sans chercher à justifier, ou ancrer ou fonder le jugement moral dans un quelconque « au-delà » métaphysique, et se contenter simplement d’établir des « valeurs communes ».

Voilà le hic : comment établir ces valeurs communes? Quelles seront-elles? Quel critère permettra de donner priorité à un code moral fondé, par exemple, sur la virilité guerrière et le courage, face à un code fondé sur la compassion et l’accueil? Aujourd’hui, la compassion et l’accueil ont la faveur, mais comment les justifier autrement que par un jugement de goût et de sensibilité? Après tout, le goût et la sensibilité sont des choses qui passent.

Comment établir ces valeurs communes? Quelles seront-elles? Quel critère permettra de donner priorité à un code moral fondé, par exemple, sur la virilité guerrière et le courage, face à un code fondé sur la compassion et l’accueil?

On ne peut échapper au questionnement philosophique et métaphysique. Car il faut donner une réponse à la question du sens ultime de la vie. La vie et tout son lot de souffrances, de peines, de défaites, de déroutes, de faux pas, mais aussi ses joies, ses combats, ses accomplissements, tout cela a-t-il un sens? Ou tout s’arrête-t-il à la tombe?

La mort. La mort est le tranchant de l’épée morale. L’athéisme est inévitablement matérialiste et implique que la mort est radicale et définitive. S’il en est ainsi, comment justifier les nombreux sacrifices et déboires que la vie impose? On peut bien sûr adopter la pose stoïque, serrer les dents, sourire et endurer le plus gracieusement possible jusqu’à ce que la grande faucheuse nous emporte.

Mais c’est un peu court. Une telle pose dérobe toute possibilité de donner un sens au fait fondamental qu’est la souffrance. Et qu’en est-il de la question morale si tout s’arrête à la tombe? Si la vie a été en vain? Si les gestes malveillants ou bienveillants qu’on a posés ne veulent rien dire, ne comptent pour rien? Si l’injuste s’en tire indemne – comme le spectacle du monde nous le montre si souvent – et si le juste et le vertueux pâtissent? N’est-ce pas la preuve qu’aucun impératif moral ne prévaut et qu’aucun tribunal invisible n’est en session? Une morale est-elle alors justifiée? Comment rendre compte du frein que la conscience morale et le remords posent sur toutes les tendances malveillantes ou malfaisantes qui résident fort nombreuses dans le cœur humain?

Aléatoire et hasard ne justifient que plaisir et force

Le matérialisme athée porte les éléments de sa négation morale en souscrivant obligatoirement aux principes de l’aléatoire et du hasard. Si tout tient à l’aléatoire, alors surgit une question inévitable : pourquoi se priver? Pourquoi opposer le moindre frein à nos désirs et pulsions, qui deviennent les seules « valeurs » tangibles. Pourquoi ne pas se gaver? Et s’il le faut, pourquoi ne pas piquer dans la poche du voisin et, au besoin, lui piler dessus? La morale laïque et athée affirme que ma liberté s’arrête là où celle d’autrui commence. C’est une règle de conduite concrète tout-à-fait valable, même si elle est un peu courte. Mais a-t-elle valeur morale? Pourquoi arrêter ma liberté à celle d’autrui? Dans le monde de la force et du plaisir que promeut le discours athée et matérialiste, rien n’y oblige. Au contraire.

Car athéisme et matérialisme ne justifient que deux principes fondateurs : plaisir et force. L’athée se réclame de la moralité non pas parce que le jugement moral vaut en soi, mais parce qu’il promeut l’agrément et le plaisir des échanges avec autrui. Mais encore une fois : en quoi l’harmonie du concert social peut-elle prétendre à une finalité contraignante? Certes, il pourra être tout-à-fait « correct », mais sera-t-il moral? On peut veiller à renforcer ce concert social avec un code éthique, mais il est dénué de valeur fondatrice. On peut reconnaître le diktat de la honte et de la peur de la réprimande, certainement pas le frein intérieur et le remords.

Tout dépend de la façon dont on répond pour soi-même à la question suivante : ai-je une âme engagée dans un cheminement cosmique après la vie et dont je devrai répondre devant Dieu...

Tout dépend de la façon dont on répond pour soi-même à la question suivante : ai-je une âme engagée dans un cheminement cosmique après la vie et dont je devrai répondre devant Dieu ou devant tout autre grand ordonnateur universel? S’il n’y a pas d’âme et pas de « juge » ultime, alors le problème se règle d’emblée : on peut, comme le comprenait Dostoïevski, s’adonner à n’importe quelle hypothèse de vie, même la plus déréglée et mortifère, sans le moindre souci. Tout finira à la tombe et le seul critère de « réussite » en cette vie aura été la jouissance qu’on aura pu coûte que coûte extraire du fruit terrestre.

Un athée authentique ne peut éviter cette conclusion, même si elle est brutalement anti-éthique et anti-morale. Évidemment, la majorité des athées la refusent. C’est pourquoi ils ne sont athées que par paresse intellectuelle ou spirituelle. C’est le cas de la génération des baby-boomers. Nombreux parmi eux sont ceux qui ont souscrit à un athéisme de bon aloi. Après tout, la fable chrétienne se morcelait rapidement et il était tellement plus commode de professer l’agnosticisme ou l’athéisme devant l’appel de toutes sortes de fruits autrefois défendus, en premier lieu l’infidélité, l’adultère et le divorce.

Car le véritable athée est un individu rare. Il ne peut s’agir que d’un psychotique achevé, à éviter entièrement, comme il aurait été bon de ne pas côtoyer Hitler.

Pour être net, si on ne souscrit pas du tout à l’idée d’une après-vie et d’un parcours cosmique de l’âme au-delà de cette vie, alors il n’y a que les exploiteurs, les brutes et les égoïstes – et Hitler - qui ont raison: ils ne trébuchent pas dans les fleurs éthiques du tapis pour se payer les plaisirs et les jouissances que leurs pulsions et instincts commandent. Évidemment, Hitler a compris que s’il voulait accomplir ses quatre volontés, il se devait d’avoir une armée et une police secrète à son service.

En fait, tous les autres qui craignent la loi, la police ou l’opinion dans leur envie de se payer du bon temps, fut-ce aux dépens d’autrui, ne sont que des faibles et des poltrons. Nietzsche, cet autre penseur de l’athéisme moderne, l’a très bien vu aussi : sans Dieu, sans un arrière-monde métaphysique pour informer ce monde, un seul principe prévaut : la force. La force pour assurer mon plaisir. Évidemment, Nietzsche n’a pas accompli ce parcours, loin de là; l’accomplissement a été reporté de quelques décennies et confié au monstre hitlérien.

Dans une perspective athée matérialiste, la moralité ne peut être qu’un leurre. Certes, les athées clament haut et fort le besoin d’une moralité, mais leur position en dissout la légitimité au départ. Dans une perspective de mort radicale, rien ne justifie l’acte bon. Celui-ci tient uniquement à une préférence de sensibilité, à un a priori esthétique. Acte bon ou acte malveillant, l’un vaut l’autre.

Bien sûr, si on s’adonne à l’acte malveillant, surtout de façon publique et visible, la société se retournera contre nous. Elle montrera sa désapprobation en tentant d’appliquer les rigueurs de la loi – mais cela est-il moral? Évidemment, non. C’est simplement un geste de défense du troupeau, rien de plus.

En fait, la seule attitude cohérente d’un athéisme pur et dur est l’égoïsme intégral : prendre son profit partout où il se trouve, en pilant sur quiconque intervient sur notre chemin. Évidemment, l’hypocrisie est la meilleure politique : on pille et on se sert partout et chaque fois que l’on peut, mais en préservant extérieurement tous les signes de la bienséance, de l’obéissance aux lois et à l’éthique. C’est un principe que les puissants comprennent très bien, et la direction générale de nos sociétés permet de croire qu’ils oeuvrent de plus en plus en ce sens.

Souscrire à une éthique athée et matérialiste – mais pas à la morale – nous entraîne forcément dans deux voies complémentaires.

- On ne se préoccupe tout simplement pas de morale et tout le concert social devient un simple jeu de chat et de souris entre n’importe quel malfaiteur potentiel et la loi. Implicitement, un tel constat nous dit que la société se divise en deux camps : d’un côté, les lapins et les poltrons qui se protègent et se barricadent derrière les remparts de la loi; de l’autre, les prédateurs et les audacieux, qui sont prêts à faire ce qu’il faut pour tirer leur épingle du jeu, tout particulièrement en transformant la loi en une arme offensive et défensive.

- On se préoccupe de morale, mais alors la question-clé devient celle du contrôle. Quel genre de conditionnement peut-on mettre en place pour assurer qu’on enferme le plus de gens possible dans l’enclos des lapins? Évidemment, ceux qui ont le plus avantage à se poser cette question sont les prédateurs.

La logique de cette deuxième option nous mène ultimement à une société de type oligarchique ou totalitaire. Et ce totalitarisme n’a pas besoin d’avoir les allures brutales du communisme ou du fascisme. Comme le prédisait Alexis de Tocqueville, nous sommes aujourd’hui dans un totalitarisme « soft », contrôlé par une oligarchie qui a choisi de miser sur l’abolition de toute morale.

Je vous invite à méditer ces paroles de Jacques Dufresne, écrites en introduction au colloque Homo Vivens :

« Le meilleur des mondes, paru en1932, a été le décalogue des deux générations précédentes en Occident. Jusqu’à la fin de la décennie 1980, les gens y trouvaient encore la liste des choses à éviter pour échapper à la déshumanisation : l’eugénisme, la pilule du bonheur, la sexualité sans affectivité, la disparition du père, celle de la mère, de la nation, la rupture du lien avec la nature, et avec le passé, le rejet de la mort, l’euthanasie, l’avortement, le conditionnement, la robotisation du travailleur, une perfection calquée sur celle de la machine, la surveillance permanente, le totalitarisme.

Loin d’être considérées comme des choses à éviter, la plupart de ces tendances sont perçues aujourd’hui comme des signes de progrès. »

Aucun texte ne résume de façon aussi succincte et terrifiante la destination où l’athéisme et l’amoralité nous ont conduits.

L’éducation morale oubliée

L’athéisme dominant entraîne une autre conséquence : un abandon généralisé de l’éducation morale. En lieu et place, prévaut un relativisme flasque et larvé où le principe d’égalité se substitue de plus en plus au principe de justice.

On semble croire que le discernement moral va de soi, qu’il constitue une voix tonitruante qui entraîne tout sur son passage. Que non. Cette voix est un murmure; il faut tendre l’oreille pour l’entendre et, plus encore, affûter notre raison pour la comprendre. L’éducation morale, de plus en plus abandonnée, demeure pourtant requise plus que jamais.

La population conserve encore de vifs réflexes moraux. On s’indigne encore devant les démonstrations flagrantes d’injustice et d’exploitation, et c’est très bien. Mais nous sommes en train d’émousser et de dérouter notre compas moral : notre acceptation tacite de l’avortement et de l’euthanasie en sont les signes les plus évidents, de même notre complaisance devant toutes les déviations sexuelles et un mépris souvent flagrant pour des groupes entiers de nos populations, surtout les classes populaires et travaillantes.

Cet athéisme conquérant ne peut ultimement servir qu’un seul groupe : l’oligarchie. Devant une moralité dévoyée et déroutée, le fort triomphera à coup sûr, car ses actes constants et répétés de dépossession des multitudes ne se heurteront plus à aucun principe moral solidement chevillé.

Or, cet athéisme conquérant ne peut ultimement servir qu’un seul groupe : l’oligarchie. Devant une moralité dévoyée et déroutée, le fort triomphera à coup sûr, car ses actes constants et répétés de dépossession des multitudes ne se heurteront plus à aucun principe moral solidement chevillé. L’athéisme est la religion du puissant, où tout est permis, surtout le pire – dans la mesure où le vernis de la loi, bien sûr, est respecté.

L’esprit de notre époque a été saisi de façon à la fois saisissante et loufoque par des panneaux-réclame affichés il y a quelques années sur les autobus de Montréal : « Dieu n’existe pas, alors cessez de vous en faire et profitez de la vie », pouvait-on lire, sans aucune source indiquée. C’était surréel! Cette invitation à « profiter de la vie », un mot d’ordre très répandu aujourd’hui, porte toutefois une charge implicite troublante. Elle ne justifie pas seulement ceux qui se contentent de « profiter de la vie », mais aussi ceux qui s’affairent à « profiter d’autrui ».